Omês reservado à reflexão sobre a luta dos negros brasileiros por mais justiça, igualdade social e oportunidades acabou. Novembro carrega a data atribuída à "Consciência Negra", o dia 20, escolhido em memória do líder quilombola Zumbi dos Palmares. Este ano, sua morte completou 320 anos.

A garantia de direitos iguais, no entanto, ainda exige discussões permanentes e vigilância constante da sociedade. Por isso, o Metrópoles publica, neste primeiro dia de dezembro, um especial que pretende convocar e provocar o leitor a refletir sobre o tema não somente em um período do ano, mas durante os 365 dias que se seguem a ele.

Mesmo após 127 anos do fim da escravidão no Brasil, o país ainda sangra com os efeitos do racismo. Inaugurada há 55 anos, Brasília poderia ter evitado que o abismo social existente nas outras federações encontrasse moradia nessas terras tão bem traçadas por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

As relações raciais na capital do poder criaram um cenário que, infelizmente, não empresta nenhuma beleza à cidade. É impensável que, por exemplo, a Estrutural abrigue uma população formada 77% por negros, enquanto a porcentagem do Lago Sul seja de 20%, segundo dados da Codeplan. Ao vermos o noticiário, conseguimos enxergar nitidamente que essas áreas concentram número distintos de crimes hediondos. Mesmo em Brasília, a capital planejada, a população negra está concentrada nas periferias.

As imagens que estampam este especial criado para o Mês da Consciência Negra foram pinceladas pelo artista plástico Muha Bazila. Ex-aluno da Universidade de Brasília, Bazila entrou no ensino superior por meio de cotas e reflete o poder da ação afirmativa para a formação de um jovem negro na capital federal.

O caso de Bazila é animador diante de um aterrorizante cenário. O risco de um jovem negro ser assassinado é 6,5 vezes maior do que um branco no Distrito Federal. Embora Brasília esteja na faixa de "baixa vulnerabilidade", o DF possui o quarto maior índice de risco de morte por homicídio do país. Os dados fazem parte do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde e foram divulgados como parte do Plano Juventude Viva, do governo federal.

E não é só na taxa de mortalidade que o DF expõe sua desigualdade social. No DF, em 2007, havia 377 mulheres presas. Hoje, elas somam 12,6 mil, um crescimento de 3.242%. Entre as detentas, 81% são negras. O vácuo no tratamento dos negros nas diferentes áreas que permeiam a sociedade - segurança, educação, política, cultura - permanece latente, sobretudo com os ainda frequentes casos de racismo e de violência contra essa população. As feridas permanecem abertas. E, talvez, a esperança esteja nas manifestações educacionais e culturais - aquelas que, de tão simbólicas, soam brutalmente honestas e verdadeiras.

Nos nossos arredores, encontramos as raízes pelas quais Zumbi tanto lutou. O quilombo Kalunga, em Goiás, é uma herança desses tempos. Ainda hoje, nas casas erguidas com barro, vivem famílias que desafiam a modernidade para manter viva a memória do país e fazer florescer uma esperança de que o Brasil jamais esqueça dos dias de inglória vividos pelos negros escravizados.

A capital do país está longe de ter motivos para comemorar a tolerância e o respeito aos negros. A cada mês, ao menos seis denúncias são oferecidas à Justiça pelo Ministério Público doe Territórios (MPDFT) por racismo ou injúria racial. Foram 75 registros de 1° de janeiro a 9 de novembro. Em 2014 inteiro, houve 48 ocorrências. A gravidade da incidência desses crimes, entretanto, é muito maior, se levarmos em conta que esses números refletem apenas casos levados a alguma delegacia, investigados, encaminhados à Procuradoria e finalizados. À frente do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do MPDFT desde janeiro de 2013, o promotor Thiago Pierobom é responsável por analisar todas essas ocorrências. E ele conta que o problema não é superficial: é cultural, e está enraizado no comportamento dos brasileiros. “Vivemos em uma cultura na qual as pessoas acham que brancos valem mais do que negros, que são mais bonitos, mais competentes. E, quando há uma situação de conflito, o agressor se acha no direito de relembrar o lugar social da outra pessoa e tenta subalternizá-la para se mostrar superior.”

A alternativa para a redução das estatísticas, na opinião do promotor, é desconstruir essa percepção da realidade a partir das gerações mais novas, com a inclusão da cultura dos povos negros no currículo escolar. “Precisamos valorizar a importância da participação dos negros na cultura brasileira. Isso é importante para acabarmos com essa ideia de que os brancos são melhores do que os negros. Também é necessário reconhecer os intelectuais negros e combater a ideia de que todos os integrantes dessa população eram escravos e coitados”, ressalta Pierobom.

Entrevista com

Thiago Pierobom

Promotor de Justiça e coordenador do Núcleo de

Enfrentamento à Discriminação, do Ministério

Público do DF e Territórios (MPDFT)

Como é a atuação do Ministério Público do DF nos casos de racismo e de injúria racial?

Trabalhamos com duas fases: investigação e processo. Nosso grande desafio atualmente é acelerar a investigação. O MP precisa da Polícia Civil para dar andamento. Hoje, faltam agentes, delegados, escrivães. Na Justiça Criminal, só podemos denunciar com provas.

Como é feita a investigação?

Quando recebemos a denúncia, fazemos uma sucessão de quebra de dados. Conduzimos a investigação e chegamos à autoria. Eventualmente, em alguns casos, é preciso arquivar, infelizmente. Em um deles, ocorrido pela internet, conseguimos identificar o autor, mas tinha passado algum tempo, e a vítima não quis que continuássemos a denúncia. Pela lei, a vítima tem o direito de escolher se quer continuar com o processo.

Como evitar que as ações sejam arquivadas?

Não temos tolerância com atos de discriminação racial, mas um dos motivos para o arquivamento é a falta de testemunhas. Por isso, é importante que se anote o nome de quem presenciou o crime porque, no segundo momento, não se consegue recuperar essa informação, e os casos se perdem. Em mais da metade deles, conseguimos chegar ao fim, com investigação positiva e o nome do acusado.

Como o acusado paga pelo crime?

Ele pode responder na Justiça ou fazer um acordo, que é rápido e efetivo. A maioria dos réus aceita esse acordo para se livrar do processo. Também preferimos uma pena rápida e efetiva do que uma futura e incerta. Na execução penal, não conseguimos, como MPDFT, fiscalizar se a intervenção foi, de fato, efetiva.

Como são esses acordos?

Temos um curso de conscientização na Universidade de Brasília (UnB), por exemplo. Promovemos duas edições este ano, e os resultados têm sido muito positivos. As pessoas que cometeram atos de racismo ou de injúria chegam se sentindo injustiçadas porque, na cabeça delas, não fizeram nada de errado. Mas temos propostas bem pedagógicas, e a ideia é refletir. Ao longo dos dois dias de curso, elas saem mais desarmadas, refletem e percebem que o que fizeram é não apenas errado — configura crime.

Injúria racial X racismo

Embora impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. O primeiro está contido no Código Penal brasileiro; e o segundo, previsto na Lei nº 7.716/1989.

Enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem, o racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de um povo. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível.

Para denunciar Disque 156

o que é injúria racial?

A injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de um a três anos e multa, além da sanção correspondente à violência cometida. De acordo com o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou à cor com a intenção de ofender a honra da vítima. Um exemplo de injúria racial ocorreu no episódio em que torcedores do Grêmio insultaram o goleiro Aranha, que na época defendia o Santos, chamando-o de “macaco” durante o jogo. O episódio ocorreu em agosto de 2014.

o que é racismo?

O racismo, que prevê reclusão de três a cinco anos, implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade e, geralmente, refere-se a crimes mais amplos. Nesses casos, cabe ao Ministério Público a legitimidade para processar o ofensor. A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo, por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial; impedir o uso das entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, além de elevadores e escadas; negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros.

Relembre os casos no DF

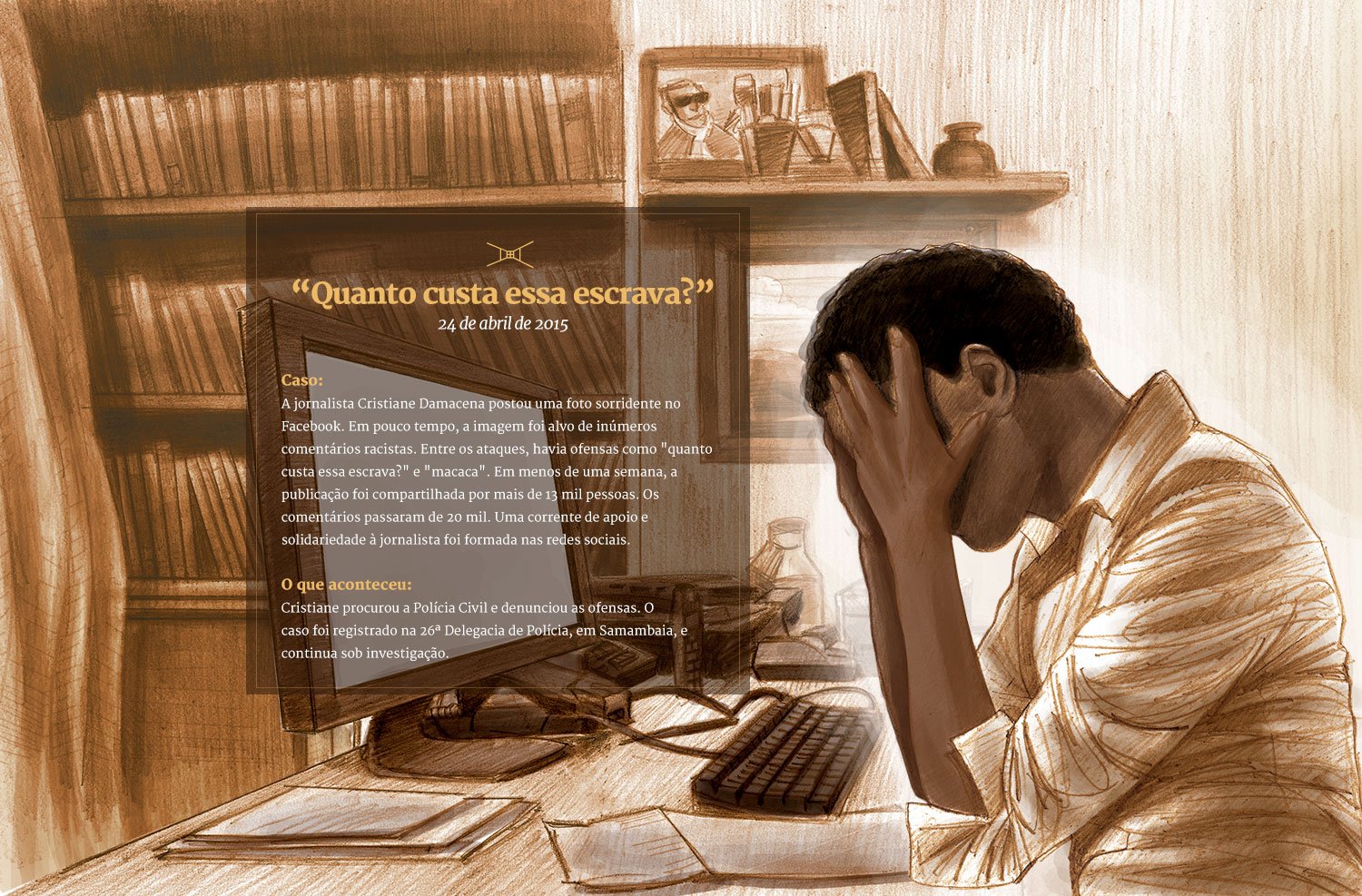

“Quanto custa essa escrava?”

24 de abril de 2015

Caso:

A jornalista Cristiane Damacena postou uma foto sorridente no Facebook. Em pouco tempo, a imagem foi alvo de inúmeros comentários racistas. Entre os ataques, havia ofensas como "quanto custa essa escrava?" e "macaca". Em menos de uma semana, a publicação foi compartilhada por mais de 13 mil pessoas. Os comentários passaram de 20 mil. Uma corrente de apoio e solidariedade à jornalista foi formada nas redes sociais.

O que aconteceu:

Cristiane procurou a Polícia Civil e denunciou as ofensas. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia, e continua sob investigação.

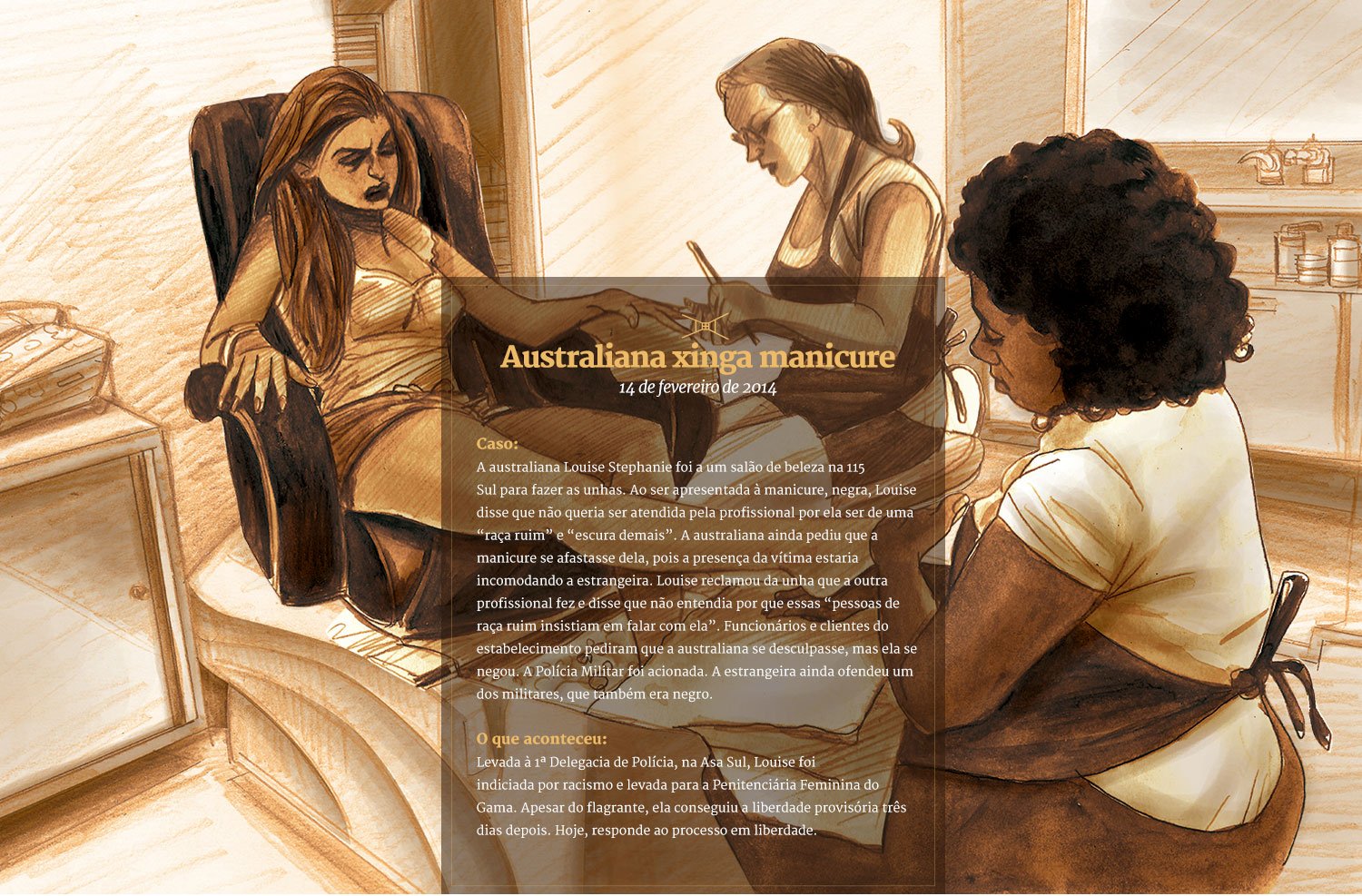

Australiana xinga manicure

14 de fevereiro de 2014

Caso:

A australiana Louise Stephanie foi a um salão de beleza na 115 Sul para fazer as unhas. Ao ser apresentada à manicure, negra, Louise disse que não queria ser atendida pela profissional por ela ser de uma “raça ruim” e “escura demais”. A australiana ainda pediu que a manicure se afastasse dela, pois a presença da vítima estaria incomodando a estrangeira. Louise reclamou da unha que a outra profissional fez e disse que não entendia por que essas “pessoas de raça ruim insistiam em falar com ela”. Funcionários e clientes do estabelecimento pediram que a australiana se desculpasse, mas ela se negou. A Polícia Militar foi acionada. A estrangeira ainda ofendeu um dos militares, que também era negro.

O que aconteceu:

Levada à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, Louise foi indiciada por racismo e levada para a Penitenciária Feminina do Gama. Apesar do flagrante, ela conseguiu a liberdade provisória três dias depois. Hoje, responde ao processo em liberdade. valor de R$ 50 mil à vítima.

Racismo na padaria

3 de junho de 2013

Caso:

A aposentada Nathércia de Andrade Rabelo foi lanchar na padaria Belini, na 113 Sul, sozinha, por volta das 13h30. Pediu um suco de abacaxi, um quibe e biscoitos. Quando foi ao caixa pagar a conta, não concordou com o valor da bebida (R$ 5,90) e começou uma série de agressões verbais contra a atendente. Disse que a vítima era “uma negra que estava querendo roubá-la”. O gerente da padaria chegou para acabar com a confusão, mas a aposentada também o insultou, dizendo que ele “era mais um negro, que ela odiava negros”. Durante a confusão, Nathércia gritava que “os negros queriam roubá-la”. Disse ainda que, mesmo se a polícia fosse chamada, ela não seria presa.

O que aconteceu:

Nathércia foi presa em flagrante e autuada por injúria racial, mas conseguiu a liberdade após o pagamento da fiança, de R$ 678. Em outubro deste ano, ela foi denunciada pelo Ministério Público do DF, mas acabou absolvida do crime de injúria racial pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Brasília. Para o magistrado, mesmo com a confirmação da materialidade e da autoria do caso, foi constatado que a ré era portadora de transtorno bipolar na época do crime. Na decisão, o juiz determinou, como medida de segurança, tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 ano, 2 meses e 12 dias para a aposentada.

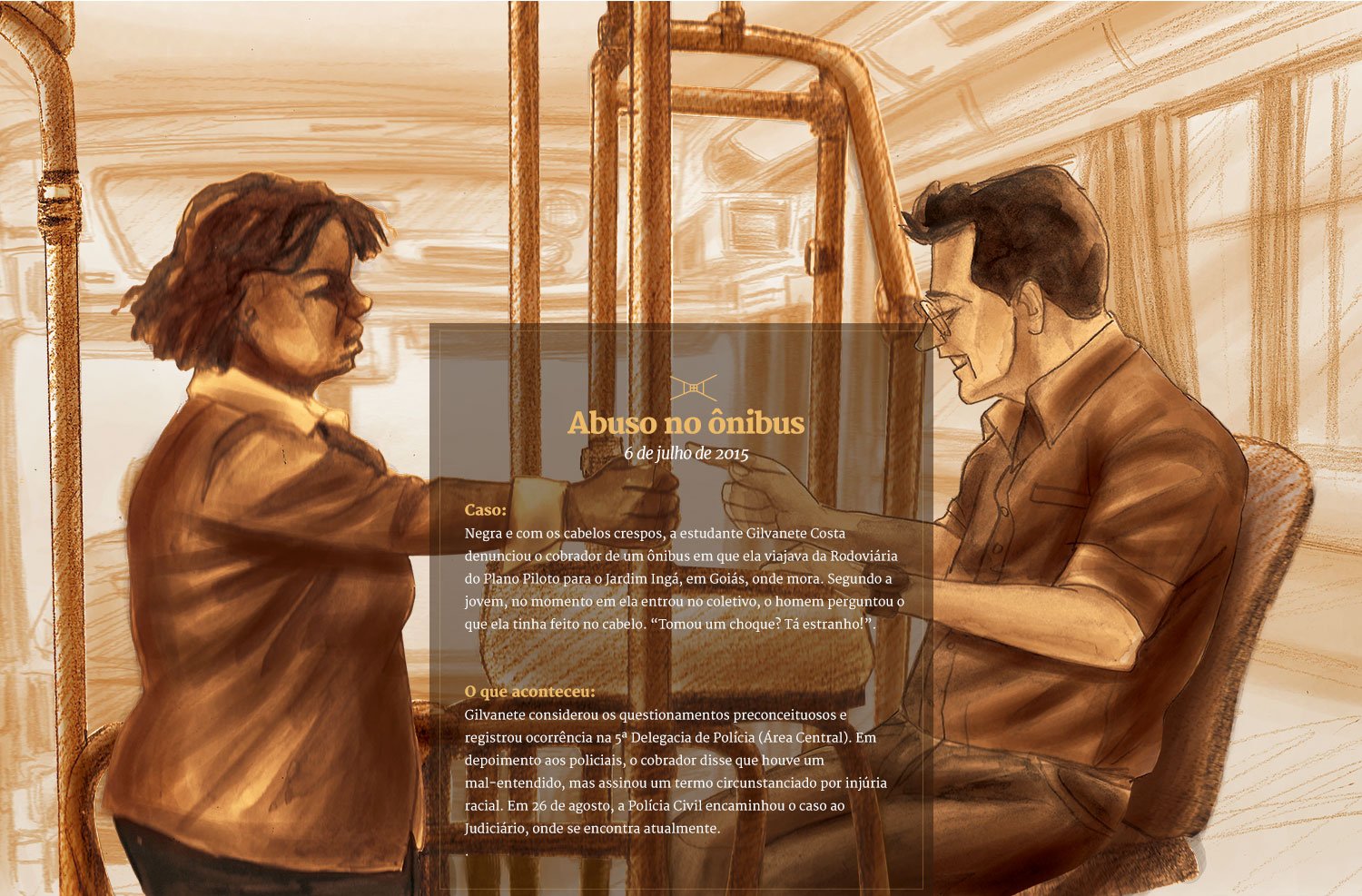

Abuso no ônibus

6 de julho de 2015

Caso:

Negra e com os cabelos crespos, a estudante Gilvanete Costa denunciou o cobrador de um ônibus em que ela viajava da Rodoviária do Plano Piloto para o Jardim Ingá, em Goiás, onde mora. Segundo a jovem, no momento em ela entrou no coletivo, o homem perguntou o que ela tinha feito no cabelo. “Tomou um choque? Tá estranho?”.

O que aconteceu:

Gilvanete considerou os questionamentos preconceituosos e registrou ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Em depoimento aos policiais, o cobrador disse que houve um mal-entendido, mas assinou um termo circunstanciado por injúria racial. Em 26 de agosto, a Polícia Civil encaminhou o caso ao Judiciário, onde se encontra atualmente.

Humilhação no cinema

29 de abril de 2012

Caso:

Atendente de um cinema em um shopping na Asa Norte, a jovem Marina Serafim tentou impedir que o médico Heverton Octacílio de Campos Menezes furasse a fila para comprar ingresso e assistir à sessão do filme “Habemus Papam”. Ele chegou atrasado e queria passar na frente dos demais clientes. Marina o impediu, e o médico fez várias ofensas, entre elas, dizendo que a moça “não deveria estar ali, lidando com gente, mas que deveria estar na África, cuidando de orangotangos”. Os clientes do cinema ficaram revoltados e chamaram a segurança do local. Mesmo assim, Octacílio conseguiu fugir sem ser identificado.

O que aconteceu:

O caso foi registrado na 5ª DP (Área Central). O agressor só foi identificado depois do início das investigações, por meio de imagens das câmeras de segurança do shopping. O Ministério Público do DF denunciou Octacílio por racismo e injúria racial, mas foi condenado apenas pelo segundo crime. Em setembro deste ano, a 5ª Turma Cível do TJDFT condendou o médico a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil à vítima.

A pele é o maior órgão do corpo humano. É também o mais pesado. A carga vai além da anatomia, especialmente para os negros. A cor deles predomina dentro dos uniformes alaranjados dos presídios em Brasília, tanto nas alas femininas quanto nas masculinas. Mas, entre elas, estão os números mais alarmantes. No DF, em 2007, havia 377 mulheres presas. Hoje, elas somam 12,6 mil. Um crescimento de 3.242%. Entre as detentas, 81% são negras. Os dados fazem parte de um levantamento inédito do Ministério da Justiça para revelar o perfil das mulheres encarceradas, divulgado em novembro.

A população absoluta de mulheres encarceradas no sistema penitenciário brasileiro cresceu 567% entre os anos 2000 e 2014, chegando a 37.380 presas. O número de homens encarcerados cresceu 220% no mesmo período. “A prevalência de certos perfis de mulheres (baixa escolaridade e negras) no sistema prisional revela a discrepância das tendências de encarceramento de mulheres no país, e reforça o já conhecido perfil da população prisional geral”, informou o Ministério da Justiça no estudo.

A segurança pública encarcera quem a educação ignorou. Mais da metade das detentas têm apenas ensino fundamental completo, o que não significa saber ler ou escrever sem dificuldade, e apenas 1% tem ensino superior completo. Entre elas, 25% têm entre 18 e 24 anos. Na faixa etária de 25 a 29 anos, estão 24% dessas mulheres.

A antropóloga Debora Diniz conheceu a rotina das mulheres presas para escrever o livro “Cadeia”. “Fazer somente uma relação entre pobreza e crimes seria errado e superficial. É preciso saber que há uma seletividade permanente do sistema penal com relação à população negra. Essa seletividade faz com que boa parte das mulheres negras comecem e terminem a vida adulta dentro de um presídio, que é o retrato da desigualdade racial no Brasil. A maioria de negros nos presídios não é nenhuma coincidência: a desigualdade tem cor”. As autoridades no presídio feminino, como a diretora, os médicos e assistentes sociais, são brancos.

A maioria de negros nos presídios não é nenhuma coincidência: a desigualdade tem cor

A cadeia é um lugar mais solitário para as mulheres. No Presídio Feminino do DF, 65% das presas são solteiras, pelo menos no papel. Boa parte delas vivia relações não oficializadas. É raro encontrar homens na fila de visitação. A maior parte das detentas (52%) está ali por causa do tráfico de drogas. Muitas praticavam o crime em nome de namorados ou maridos encarcerados. Os relatos a seguir dão vozes, rostos e histórias às frias estatísticas. São depoimentos colhidos pelo Metrópoles entre mulheres que já estiveram atrás das grades ou que estão em regime aberto.

Tá fazendo o que aí, neguinha?

A Deusa

Deusilene Mendes da Silva, 43 anos, é mais conhecida como Deusa. Divide a casa onde mora, em Samambaia, com vários parentes. Em 2006, abrigou o sobrinho e a mulher dele. A moça usava drogas, e Deusa expulsou os dois de lá. Dias depois, o casal tentou esfaquear a mulher de um sobrinho de Deusilene. Deusa acabou levando a culpa pela tentativa de homicídio. Em 2009, ela foi julgada à revelia, pois o advogado que contratou não avisou sobre as duas audiências do caso.

Deusa chegava do trabalho, onde era copeira, quando viu dois policiais na porta de casa. Foi levada para a Colmeia. Passou dois anos em regime fechado e alega inocência. “A Justiça é lenta e eu nunca soube como apelar. Ando de cabeça erguida, mesmo assim. Terminei meu estudo lá dentro (ensino fundamental), não dei trabalho para ninguém. A verdade é que a pessoa mais escura é a mais discriminada. Tudo de ruim que acontece, eles dizem: 'Foi aquele neguinho'. O pardo ainda sofre menos”.

Deusa diz respeitar os agentes penitenciários e as colegas de cadeia. Estudava, na maior parte do tempo, e trabalhou na limpeza da cadeia e na cozinha para se manter longe de confusões e tentar diminuir a pena. Hoje, Deusa está em regime aberto. Trabalha como copeira na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). Precisa estar em casa até as 22h. Deusa quer realizar o sonho da adolescência: estudar para ser advogada.

A política brasileira nunca foi um espaço negro. Durante anos, prevaleceu o voto censitário, que concedia o direito de escolher os representantes apenas aos cidadãos que atendiam a certos critérios e que comprovassem ter uma situação financeira satisfatória. Como a pirâmide socioeconômica brasileira sempre teve os negros na base, essa parte da população demorou para chegar a cargos de destaque e, até hoje, é sub-representada na Câmara dos Deputados e no Senado.

A partir de informações cedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi constatado que apenas 3% dos eleitos em 2014 se declararam pretos. Nessa porcentagem, estão 22 deputados federais e 29 estaduais, totalizando 51 eleitos. Nenhum governador e senador faz parte da lista.

Em Brasília, esse número parece mais assustador: dos 24 deputados distritais, apenas um, Chico Vigilante (PT), é negro. Além dele, outro político de pele preta a ter lugar de destaque no cenário público da capital é o vice-governador do Distrito Federal, Renato Santana.

A ausência de figuras negras em posições como essas influenciam diretamente na implementação de políticas públicas para mulheres e homens negros. Quando o tema não lhe é caro por uma falta de identidade com o assunto, dificilmente ele será tratado como prioridade.

Apesar da baixa representatividade, a presença de políticos negros já começa a direcionar decisões e ajuda a fomentar políticas públicas. Ao se tornar, em 1991, o primeiro senador negro do Brasil, Abdias Nascimento dedicou o mandato à promoção dos direitos humanos da população negra do país. Abdias foi titular da Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras, orgão criado pelo então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola.

Para Ronaldo Barros, secretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), a ausência de negros no parlamento é efeito colateral do racismo. "Da mesma forma que já conseguimos avançar no Executivo, nas universidades e na esfera da Justiça, precisamos avançar no Legislativo. Só com a adoção de cotas raciais nos partidos, na Câmara e no Senado conseguiremos ampliar a representação para que o Congresso possa refletir a sociedade brasileira", observa o professor.

A Seppir integra o Ministério da Cidadania. A pasta é a única da Esplanada a ter uma titular negra. Acadêmica, a ministra Nilma Lino Gomes é uma das personalidades políticas mais atuantes das causas das mulheres, homens e jovens negros no país.

Marcha em prol da igualdade

Com o baixo número de representantes à frente dos cargos de decisão na política brasileira, a militância do movimento negro ganha força e se posiciona para preencher essas lacunas. A luta por visibilidade, por exemplo, pautou a Marcha das Mulheres Negras em 18 de novembro, em Brasília.

De acordo com o “Dossiê Mulheres Negras: Retrato das Condições de Vida das Mulheres Negras no Brasil”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as mulheres negras respondiam, em 2009, por cerca de um quarto da população brasileira. Número que significa, aproximadamente, 50 milhões de pessoas. Ainda assim essas mulheres não são representadas na política, não estão em espaços privilegiados social e economicamente, e lideram tristes dados, como a taxa de mortalidade materna, o trabalho sem carteira assinada e o perfil da população carcerária brasileira.

Ao marchar pela Esplanada dos Ministérios, 10 mil trabalhadoras rurais, catadoras de material reciclável, pescadoras, quilombolas, estudantes e outras mulheres negras trouxeram à luz toda violência a que são submetidas e mostraram a importância de uma agenda mais transversal, que contemple as necessidades de um grupo tão numeroso e tão específico.

Para reescrever suas próprias histórias, enfrentaram grupos raivosos e se encontraram com a presidente Dilma Rousseff com o intuito de cobrar medidas emergenciais para reduzir a mortalidade feminina. Dados da pesquisa Mapa da Violência 2015 apontam um aumento de 54% no número de homicídios de mulheres negras nos últimos 10 anos.

Meninas negras do Jardim de Infância 603, do Recanto das Emas, reclamavam, com frequência, de seus cabelos. “Minha mãe fala que o meu cabelo é um fuá” e “não posso deixar ele solto” eram algumas das muitas respostas que as alunas da professora Fabíola Farias, 32 anos, davam quando a tutora perguntava o porquê dos lamentos.

Em muitas escolas, esses relatos poderiam passar batidos, mas não onde Fabíola trabalha. A educadora, ao lado de todo o corpo docente da instituição, resolveu tentar mudar o discurso dos alunos. Desde 2011, o colégio incorporou diferentes livros pedagógicos que abordam as culturas afro-brasileira e indígena, treinou os professores e criou uma extensa lista de atividades lúdicas para os estudantes e suas famílias.

Padrão Barbie

“As crianças trazem de casa toda uma bagagem de preconceitos. Tentamos aqui desconstruir certas ideias”, explica Fabíola. Segundo a professora, o modelo de beleza repercutido na televisão, nas prateleiras de lojas de brinquedos e em desenhos animados é o da boneca Barbie: branca e de cabelos lisos e longos.

Em 2014, o Jardim de Infância criou uma oficina de turbantes. “Distribuímos espelhos por toda a escola e, por meio da atividade, trabalhamos a origem e a cultura por trás do acessório. Além, é claro, de debater a questão do pertencimento do cabelo”, comenta a educadora. Neste ano, após a leitura do exemplar “Menina Bonita do Laço de Fita”, da autora Ana Maria Machado, as famílias dos alunos tiveram que colocar a criatividade para jogo e criaram bonecas pretas de pano.

A atitude da instituição já apresenta reflexos em casa. “Uma aluna de 5 anos, no dia de tirar a foto para a formatura, exigiu fazer o retrato com os cabelos soltos. Ela precisou enfrentar o pai”, conta Fabíola. Outra preocupação do colégio mencionada pela professora é colocar os meninos e as meninas negras como personagens principais das peças de teatro.

Leis federais

O Brasil tem duas leis federais (a n° 10.639, de 2003, e a n° 11.645, de 2008) que determinam o ensino da história e das culturas afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Entretanto, na prática, essas normas ainda não são cumpridas, ou se resumem a atividades nos dias do Índio ou da Consciência Negra.

Assim, a cultura negra, seus sujeitos históricos, o pensamento de intelectuais negros brasileiros e as religiões de matrizes africanas, quando aparecem no imaginário de crianças e adolescentes, são carregados de estereótipos. O caso do Jardim de Infância 603 é uma das exceções encontradas Distrito Federal. Mas não é o único.

A professora de artes Alice Lara, 28 anos, que leciona no Centro de Ensino Fundamental 2 de Brazlândia, tenta inserir diferentes propostas pedagógicas para tratar o tema com os estudantes do sétimo ano do ensino fundamental. Concurso de fotografias e baile black foram algumas das iniciativas da educadora. Neste ano, Alice projetou diferentes filmes feitos por cineastas negros ou com a temática racial. “Muitos alunos não têm referências de profissionais negros. É importantíssimo mostrar que a história sempre tem dois lados e despertar essa consciência neles”, esclarece.

O artista plástico Josafá Neves, com a professora de pedagogia da Universidade Católica de Brasília Leda Gonçalves, desenvolveu um projeto para as escolas públicas do DF que aborda a Lei n° 10.639/2003. Os dois fizeram oficinas com professores dessas instituições e do sistema prisional da cidade. Além disso, Neves tem visitado algumas escolas e os alunos desses locais são convidados a criar desenhos geométricos com motivos africanos.

Todos esses trabalhos vão compor a exposição intitulada “Diáspora”, que estará em cartaz na Galeria Athos Bulcão em 2016. Pinturas do artista também farão parte da mostra. Nos quadros de Neves, personalidades brasileiras, como Clementina de Jesus, Itamar Assumpção e Milton Santos serão homenageadas.

A UnB como referência

“As cotas só aumentam o preconceito”, “o desempenho da UnB vai diminuir”, “os níveis de abandono da instituição aumentarão” foram algumas das muitas críticas recebidas pelo sistema de cotas raciais implementado em 2004. Opondo-se a todas as vozes contrárias, o programa se tornou um exemplo de ação afirmativa no país e uma resposta ao racismo crônico de nossa sociedade. Colocada em prática após muito debate, a histórica decisão pautou o debate nacional sobre as cotas, tema que se tornou, hoje, uma política de Estado.

O mais recente estudo sobre a trajetória acadêmica dos alunos da UnB, realizado pelo Decanato de Ensino de Graduação, apontou que os estudantes que ingressaram pelas cotas raciais têm mais chance de obter o diploma ao fim do curso do que os aprovados pelo sistema universal. Entre 2000 e 2008, 1.614 universitários cotistas (63,3%) se formaram. Nesse mesmo período, 23.073 estudantes que ingressaram pelo sistema universal vestiram a beca no fim da graduação, o equivalente a 60% dos aprovados no vestibular e no Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Quebrando estereótipos

A professora Dione Moura, da Faculdade de Comunicação, participou da Comissão de Implementação do sistema na UnB e conta que, antes da medida, se houvesse um jovem negro na faculdade era provável que estivesse olhando carros no estacionamento ou vendendo balas. “Sofremos muitas críticas, mas diversos estudos comprovaram o sucesso do programa. O filho de um estudante que ingressou na UnB em 2004 não precisará de uma ação afirmativa. Esperamos que, futuramente, parte da reparação histórica terá sido feita”, explica.

Do segundo semestre de 2004 ao primeiro semestre de 2013, 64.683 candidatos se inscreveram no vestibular da UnB pelo sistema de cotas. Desse total, 34.679 estavam aptos a concorrer às vagas reservadas (cerca de 53,6% do total de inscritos).

O professor Eduardo Alves, 32 anos, da Secretaria de Educação do DF, entrou na primeira turma de cotistas da UnB para o curso de pedagogia. Aos 19 anos, Alves decidiu se engajar com o movimento negro e participar do processo. “Um professor chegou a dizer que eu não concluiria o curso. A gente que é preto sabe que esse tipo de discurso é em função da nossa etnia”, lamenta.

em 2005, apenas 6,6% dos estudantes eram negros*

*dados do pnad

em 2014, 20% dos estudantes eram negros, pardos ou indígenas*

*dados da SEPPIR

Em 2005, apenas 6,6% dos jovens negros frequentavam as universidades do país; entre os brancos, esse percentual era cerca de três vezes maior (19%). As informações, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), mostram que as instituições brasileiras eram predominantemente brancas. Em 2014, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial divulgou que 20% do total de vagas ofertadas pelas universidades federais (48.676) foram ocupadas por estudantes declarados pretos, pardos e indígenas.

Para Alves, essa mudança na realidade universitária começa a alcançar o mercado de trabalho, e as representações — antes, majoritariamente compostas por brancos — também se alteram. “Um advogado negro pode, atualmente, defender um réu negro”, exemplifica o professor.

Florescer na pós

“Os quatro únicos negros da minha turma eram cotistas”, relembra Gustavo Maia, 26. Ele entrou na UnB em 2008 para o curso de engenharia elétrica e, hoje, é perito da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. Maia passou em primeiro lugar no mestrado para engenharia biomédica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assim que saiu da graduação. Desistiu da área e, agora, é mestre em engenharia de controle e automação pela UnB.

O acesso de alunos negros a cursos elitizados, como medicina e direito, tem criado cenários de engajamento e militância que fortalecem a imagem da UnB como uma universidade plural e diversa. Articulado por um grupo de cerca de 15 jovens negros, o coletivo Ocupação Negra FD/UnB é a cara dessa nova geração de alunos. A rede de estudantes possibilita uma troca de experiências entre alunos, que encontram acolhimento para tratar de assuntos como justiça, segurança e violência.

Ao Metrópoles, o sociólogo Breitner Luiz Tavares, coordenador do curso de saúde coletiva do campus de Ceilândia e um dos responsáveis pela última edição do Pós Afirmativas, conta que o programa atendeu cerca de 100 pessoas durante dois anos. “A ideia era estimular a formação de jovens negros para aumentar a presença dessa população na pós brasileira”, explica. Alguns professores, segundo Tavares, tentam retomar o projeto.

Serviço público

Em 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos federais a pretos e pardos. A norma é considerada estratégica pelo governo para acelerar a mobilidade da população negra nos próximos 10 anos. Entre 2004 e 2013, a porcentagem de negros que ingressou no serviço público variou entre 22% e 30%.

A sub-representação de negras e negros no serviço público é comprovada por estudos como "Servidores Públicos Federais — Raça/Cor 2014". Com dados cedidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo IBGE, a pesquisa confirmou que, apesar de 52,9% da população brasileira ser negra, uma parcela ínfima está no serviço público federal.

A sub-representação de negras e negros no serviço público é comprovada por estudos como "Servidores Públicos Federais — Raça/Cor 2014". Com dados cedidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo IBGE, a pesquisa confirmou que, apesar de 52,9% da população brasileira ser negra, uma parcela ínfima está no serviço público federal.

Na distribuição de servidores do Poder Executivo, segundo o estudo, 51,75% dos funcionários têm a pele branca e apenas 4%, negra. Os ministérios da Cultura e da Pesca e Aquicultura são os que mais têm presença de negros (7%). Na ponta oposta, está o Ministério da Relações Exteriores com apenas 1% do quadro formado por negros.

Se o recorte de gênero for incluído, o percentual cai ainda mais. No Poder Executivo, 45% dos servidores são mulheres e apenas 2% negras.

Dalila Negreiros, 30 anos, dá rosto e voz aos números. Servidora pública há sete anos, ela observa atentamente o espaço onde trabalha. “O serviço público é um espaço negro, mas não necessariamente eles ocupam espaços privilegiados. A maior parte dos negros está em serviços de apoio, não de gestão”, comenta.

A advogada Isabella Gaze de França, 30 anos, se afirma como negra. Há pouco menos de um ano, passou pela transição capilar para voltar a ter os fios virgens, sem aplicação de química para alisar. Embora o ato não tenha surgido como uma afirmação política, Isabella se convenceu de que é importante dizer que é negra. Mas, ao se inscrever para os concursos públicos nas cotas, teve o receio de não ser vista como negra pelos futuros colegas de trabalho.

"Posso ser julgada como 'nem tão negra assim' e isso me incomoda muito. Temo que achem que estou me aproveitando das cotas, que o sistema é falho, quando, na verdade, ele só comprova que a miscigenação não te torna branco", aponta a concurseira, que tentará uma vaga no concurso do TJDFT.

Favorável à lei das cotas para o serviço público, o promotor de Justiça Thiago Pierobom acredita que é a chance para o país se reparar com o que fez com os negros. “É uma política, na minha visão, extremamente importante para desconstruir essa visão história de negros na tomada de decisão. É uma reparação histórica”.

Cultura racista

Coordenador do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED) do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), o promotor Thiago Pierobom já denunciou 75 pessoas este ano por racismo ou injúria racial. De 2013 até agora, foram 183 denúncias. Segundo ele, os números refletem uma cultura racista.

“Foi criada uma série de obstáculos para negros terem destaque, mas o serviço público precisa de negros. Um serviço composto pela elite branca não reflete a realidade do povo brasileiro e não entende a complexidade do povo e das políticas públicas para avançarmos mais”, destaca o promotor.

Pierobom alerta, porém, que é preciso uma fiscalização efetiva com relação aos inscritos no benefício da lei das cotas. “Hoje, a norma fala que apenas a autodeclaração é suficiente, mas é preciso verificar, pois há um limite para a mentira, e aí a norma deixa de atingir quem deveria.”

Fiscalização

Para evitar fraudes nos processos seletivos, alguns órgãos desenvolveram métodos para comprovar o fenótipo dos inscritos que se declararam negros. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, publicou, no edital do certame para analista e técnico judiciário, a obrigatoriedade dos concorrentes se submeterem a uma entrevista filmada.

Na sexta-feira da semana passada (20/11), o Ministério Público Federal no DF recomendou que o Ministério das Relações Exteriores suspendesse as inscrições do concurso para oficial de chancelaria. Segundo o órgão, o edital, publicado em 9 de novembro, não prevê mecanismo de verificação para casos de declaração falsa de pessoas que concorrem às vagas reservadas a pretos ou pardos.

Indicadores

Embora o sistema de cotas raciais em universidades e o acesso a concursos públicos tenham colaborado para o ingresso de negros em setores da sociedade majoritariamente dominados por brancos, os indicadores sociais que envolvem a população negra no Brasil são ainda assustadores.

“Do ponto de vista social, as cotas criaram a emergência de novas vozes. No entanto, elas são apenas uma das muitas ações afirmativas que ainda precisam ser implementadas no país”, considera o antropólogo Paíque Duque Santarém, 30 anos. Ele faz doutorado no Programa de Engenharia Civil da UnB e participou do debate da criação de cotas para a pós-graduação na instituição.

A cultura transpõe espaços, escancara preconceitos e surge como um lugar de afirmação e resistência. Ligar a TV, o rádio e ir ao cinema já nos mostra que temos, hoje, um número muito maior de artistas negros escrevendo suas próprias histórias.

Se o assunto do momento é a Netflix e os seriados norte-americanos,  não dá para falar de produção televisiva no Estados Unidos sem citar Shonda Rhimes. Séries consagradas como “Scandal”, “Grey’s Anatomy” e “How To Get Away With Murder” mostram a importância de se ter figuras como Shonda nesses espaços. Em duas das suas séries, protagonistas negras estrelam papéis fortes. É o caso de Viola Davis, que por “How to Get Away” faturou um Emmy de melhor atriz de série dramática pelo papel da advogada Annalise Keating. Com a personagem, Viola tornou-se a primeira atriz negra a ganhar estre prêmio.

não dá para falar de produção televisiva no Estados Unidos sem citar Shonda Rhimes. Séries consagradas como “Scandal”, “Grey’s Anatomy” e “How To Get Away With Murder” mostram a importância de se ter figuras como Shonda nesses espaços. Em duas das suas séries, protagonistas negras estrelam papéis fortes. É o caso de Viola Davis, que por “How to Get Away” faturou um Emmy de melhor atriz de série dramática pelo papel da advogada Annalise Keating. Com a personagem, Viola tornou-se a primeira atriz negra a ganhar estre prêmio.

Na última década, o cinema também deu sinais de que a conscientização vai muito bem, obrigada. A primeira produção da Netflix, "Beasts of No Nation", é protagonizada por negros, assim como "O Último Rei da Escócia", "Django Livre", "12 Anos de Escravidão", "Selma", "Preciosa" e "Fruitvale Station - A Última Parada".

O cenário no Brasil também é bem animador. Lázaro Ramos, um dos atores mais consagrados da atual geração, é negro. Atualmente, ele refaz o último dia de vida de Martin Luther King no espetáculo “O Topo da Montanha” ao lado de Taís Araújo. O casal ocupa um espaço na TV antes reservado a atores e atrizes brancas. A dupla também protagoniza a série “Mister Brau”, que ganhou destaque no jornal “The Guardian” por ter personagens negros ricos que fogem do estereótipo de negros em papéis de subserviência.

O cenário no Brasil também é bem animador. Lázaro Ramos, um dos atores mais consagrados da atual geração, é negro. Atualmente, ele refaz o último dia de vida de Martin Luther King no espetáculo “O Topo da Montanha” ao lado de Taís Araújo. O casal ocupa um espaço na TV antes reservado a atores e atrizes brancas. A dupla também protagoniza a série “Mister Brau”, que ganhou destaque no jornal “The Guardian” por ter personagens negros ricos que fogem do estereótipo de negros em papéis de subserviência.

Em Brasília, o grupo de teatro Embaraça aborda a questão do racismo tocando na ferida, ainda aberta, do preconceito potencializado pelos padrões de beleza impostos pela mídia. Tuanny Araújo, 25 anos, Fernanda Jacob, 26, e Ana Paula Monteiro, 26, formam a companhia fundada em 2012 por ex-alunos da Universidade de Brasília.

No palco, as três atrizes encenam "Pentes", espetáculo que discorre sobre o doloroso e importante processo de aceitação do cabelo crespo. Para criar uma reflexão, a peça cita discursos racistas que já foram naturalizados, como as expressões "beleza exótica", "denegrir" e "negra linda". Para Tuanny, a presença de atores e atrizes negras nos palcos cria um universo de representatividade. "É muito importante para mulheres e homens negros se sentirem representados. Eles se veem em cena e se empoderam muito mais", observa a atriz, que teve como referência na sua trajetória o Cabeça Feita, primeiro grupo de teatro negro do DF, liderado pela também professora e poetisa Cristiane Sobral.

O mesmo tema é tratado com respeito e cuidado no documentário "Das Raízes às Pontas", dirigido por Flora Egécia. Na telona, um relato sincero de homens, mulheres e meninas que romperam com a ditadura da chapinha e da química. Entre as entrevistadas estão Luiza, uma garota de 12 anos superempoderada, Melina Marques, dona de longos rastas e neta da feminista negra Lélia Gonzalez, e a atriz Sheron Menezzes.

"A temática afro é gritante na minha vida. E me atraiu muito por conversar com as pessoas sobre algo tão caro para mim. Foi um meio que encontrei de expandir a consciência de forma bem eficiente", diz Flora. “Das Raízes às Pontas” não é o primeiro trabalho audiovisual da jovem diretora. Em 2013, Flora esteve no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com o documentário “InEspaço”, que aborda a ocupação residencial e a mobilidade urbana na capital federal.

O empoderamento negro também vem por meio da literatura. Na primeira quinzena de novembro, Bianca Santana lançou a coletânea "Quando Me Descobri Negra". Dividido em três partes – "Do que Vivi", "Do que Ouvi" e "Do que Pari" –, o livro é um relato de histórias, de mulheres e homens, que assumiram suas identidades negras. A primeira parte é formada por situações que a autora viveu em diferentes momentos da vida; a segunda são relatos que ela reuniu especialmente para a obra. “A terceira parte é uma tentativa ficcional de registrar relatos que não vivi daquela forma ou que não ouvi de ninguém de forma objetiva, mas que estão presentes no meu imaginário de alguma maneira”, conta Bianca.

Segundo a autora, a construção identitária é complexa e, com o racismo estrutural do Brasil, é muito difícil identificar-se como negro. “Na escola e na mídia as referências que temos são do escravo, do feio, do pobre, do bandido. É muito doloroso se identificar com essas imagens. É um longo processo compreender que pessoas negras foram escravizadas em um crime brutal que durou séculos, que beleza não é pressuposto do branco, do loiro, do que chamam cabelo bom”, completa a autora paulistana.

O mesmo empoderamento é visto nos versos de Cristiane Sobral. "Não Vou Mais Lavar os Pratos", uma de suas principais obras, reforça a representação da personagens negras na escrita e longe dos espaços que as tratam como serviçais. Doutora em direito, Ana Luiza Flauzina é autora de "O Corpo Negro Caído no Chão", fruto de seu objeto de pesquisa sobre sistema prisional e genocídio, no mestrado da UnB. O livro rendeu à Ana um papel de destaque na academia e na literatura brasiliense. Seu último lançamento, "Utopias de Nós Desenhadas a Sós", vale-se da linguagem literária para abordar feminismo negro. Dentro do tema, desdobra-se em tópicos como a solidão da mulher negra.

Nos traços do artista plástico Muha Bazila estão suas impressões do mundo, tudo que ele acredita. Nascido na Bahia, mas criado em Brasília, o artista criou na capital federal seu vínculo com as artes. Formado pela Universidade de Brasília, Muhammad Junior Braga Bazila, 25 anos, graduou-se em artes plásticas, mas seu primeiro contato com o desenho veio aos 6 anos. Com o uso de tinta acrílica sobre tela, canetas e aquarela, Bazila criou sua marca ao representar mulheres negras na série "Odara", que pode ser vista neste especial. "Vi no retrato das mulheres negras uma forma de afirmar a estética negra e questionar padrões eurocêntricos", conta o artista. Filho de Maria Luiza Junior, militante e pesquisadora, Bazila se inspirou na mãe para retratar sua consciência racial.

Além da figura materna, o artista tem outras referências na cidade, como Antônio Obá. Transitando entre a performance, o desenho e a pintura, o brasiliense formou-se pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e se desdobra como professor e ilustrador.

A relação de música e ancestralidade surge com força nas letras do grupo brasiliense Filhos de Dona Maria. O disco “Todos os Prazeres”, lançado no Festival Abre Caminhos, reúne composições autorais que exaltam a cultura e a religiosidade afro-brasileira. “O discurso racial chegou até mim por meio da música. Primeiro, pelo rap, principalmente por artistas do DF e pelos Racionais MCs e mais tarde pelo Ilê Ayê”, lembra Khalil Santarém, que está na formação do grupo ao lado de Amílcar Paré, Artur Senna e Vinícius Oliveira.

A relação de música e ancestralidade surge com força nas letras do grupo brasiliense Filhos de Dona Maria. O disco “Todos os Prazeres”, lançado no Festival Abre Caminhos, reúne composições autorais que exaltam a cultura e a religiosidade afro-brasileira. “O discurso racial chegou até mim por meio da música. Primeiro, pelo rap, principalmente por artistas do DF e pelos Racionais MCs e mais tarde pelo Ilê Ayê”, lembra Khalil Santarém, que está na formação do grupo ao lado de Amílcar Paré, Artur Senna e Vinícius Oliveira.

Enquanto o mainstream norte-americano é ocupado por nomes como Pharrell Williams, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Bruno Mars, Drake, The Weeknd e Nicki Minaj, Brasília vive uma ótima fase na música. "O grupo Filhos de Dona Maria finca um lugar no samba brasiliense ao lado de personalidades de destaque, como Dhi Ribeiro, Teresa Lopes e Kris Maciel. Mas a cidade tem outros talentos que também tratam o seu próprio som como um objeto de afirmação. O rap abriga GOG, Japão, Dino Black e Ataque Beliz como algumas das vozes mais contundentes do gênero. Entre os DJs e MCs, dominam as pistas Jamaika, Chokolaty, Donna, Vera Verônika, Layla Moreno e Janna.

Com mensagens de amor, paz e tolerância, Alexandre Carlo e o Natiruts mostraram que Brasília também pode ser intitulada como capital do reggae. Ao seu lado, grupos como Jah Live, Reggae a Semente e a equipe UPreto Soundsystem fortalecem a cena negra na música brasiliense.

Mulheres quilombolas da comunidade de Engenho Novo, na região de Cavalcante (Chapada de Veadeiros), mantêm os núcleos familiares, assumem o trabalho das roças e asseguram a identidade do povo. Em tempos de modernidade, algumas começam a chegar às universidades.

Francelina Dias da Torre não segura mais nada dentro da cabeça. Com quase 96 anos de vida, ela só se assombra com o passado quando sente o pé esquerdo latejar. Nesse instante, a mente fica de prontidão e traz à tona o dia de horror: o ataque da cobra. Como uma personagem imaginária, a serpente permeia a memória em escombros. De fala em fala entrecortada, o animal traiçoeiro surge em estado de bote. Nesse instante, ela se desconecta dos pensamentos perdidos. Como um antídoto, o bicho a traz para lucidez.

Se não há o que ser rememorado, é possível contar a história de mãe Francelina pela escrita da sua pele. Os vincos, as rugas do rosto castigado pelo sol e as mãos calejadas narram a vida de uma legítima mulher Kalunga de “unhas e dentes”, como os homens costumam exaltá-las na comunidade. Criada entre a roça e a casa, da labuta ao lado do marido, do dom de tear o algodão para vestir a filharada. Dizem que Mãe Francelina fazia uma farinha de mandioca como poucas.

Se não há o que ser rememorado, é possível contar a história de mãe Francelina pela escrita da sua pele. Os vincos, as rugas do rosto castigado pelo sol e as mãos calejadas narram a vida de uma legítima mulher Kalunga de “unhas e dentes”, como os homens costumam exaltá-las na comunidade. Criada entre a roça e a casa, da labuta ao lado do marido, do dom de tear o algodão para vestir a filharada. Dizem que Mãe Francelina fazia uma farinha de mandioca como poucas.

Sem o peso dos anos à mente, ela vê a tempestade se formar na comunidade de Engenho Novo (Chapada dos Veadeiros), que fecha o céu no meio da tarde. Em silêncio, olha para o infinito. Parece meditar. Talvez, intua que a chuvarada faça bem ao plantio, castigado pela seca. Ao seu lado, a neta Leodita Rodrigues das Virgens, 26, zela como se mãe Francelina fosse o bem mais precioso. A cumplicidade entre as duas indica que “os antigos” são cotados a peso de ouro para o povo Kalunga.

O pertencimento familiar é um dos fios tecidos pela mulher Kalunga, dentro de uma comunidade secular, na qual o feminino tem função abrangente, que permeia da criação dos filhos à preservação da identidade cultural.

Sem conseguir confirmar essa hipótese, mãe Francelina, em sua placidez diante da vida que se esgota, nos conduz aos caminhos traçados pela mulher Kalunga, os fazeres e os saberes. Pelos olhos dela, é possível enxergar a cobra eriçada. Foi preciso ter sangue de guerreira para chegar aqui.

Os muitos poderes da mulher Kalunga

Muitos são os poderes da mulher Kalunga. A casa é só o centro de tudo. Em Engenho Novo, numa das construções de alvenaria do governo federal que pôs fim às habitações de palha e de adobe, a mãe Getúlia, 57 anos, a filha Elizete, 28, dão o rumo ao futuro de oito crianças que correm livres pela comunidade. Elizete amamenta uma das gêmeas, enquanto Getúlia interrompe a conversa para avisar da janela o risco que os rebentos ainda desconhecem.

As crianças crescem aprendendo com a sabedoria dos mais velhos. Elizete se lembra do que o pai Sirilo, um dos líderes da comunidade quilombola, ensinava. Ela é do tempo das lamparinas de querosene e das casas distantes nove quilômetros uma das outras. Luz elétrica foi novidade do século 21. A chegada da televisão, então, um evento. Orgulhosos, Sirilo e Getúlia levavam a filha para assistir ao “Globo Rural”, programa predileto, na única televisão do povoado.

Mesmo com as tecnologias da cidade grande que Sirilo vislumbrou (algumas casas têm antena parabólica e wi-fi), a menina Kalunga começa a trabalhar cedo, nas coisas da casa e da roça, como se fazia antigamente. Não foi diferente com Elizete e não será com as filhas pequenas.

Aos 12 anos, Elizete estava na lida. Isso indica que a mulher Kalunga sempre se pôs ao lado dos homens, no lar e na labuta. Ainda que eles fossem chefes da família consagrados pela tradição. O único que saía do sítio histórico para vender a colheita nas cidades.

Hoje, os tempos são outros. As mulheres também avançam as fronteiras. Saem para negociar e avançar nos estudos. Algumas conduzem as vidas sozinhas, sem o homem ao lado. Elizete, por exemplo, morou em Cavalcante para complementar os estudos. Na sua época, aprendizado, na comunidade, só tinha até o fundamental. Hoje, está implantado o ensino médio.

O dom do fogão de Elizete foi passado por mãe Getúlia, uma das primeiras empreendedoras da comunidade. Quando os visitantes começaram a aparecer em Engenho Novo, curiosos de tudo, Getúlia e Sirilo abriram um restaurante para alimentá-los. O povo da comunidade não vai comer lá porque não precisa. Comida, aliás, nunca foi problema para os Kalungas. Se a fome apertar, pega-se um coquinho de Macaúba no pé e leva-se à boca. Hoje, para experimentar a comida de Getúlia, é preciso ligar, com antecedência, e avisar a quantidade de turistas que subirá a serra. A lida com o mundo novo que se abriu fez de Getúlia uma líder política.

O dom do fogão de Elizete foi passado por mãe Getúlia, uma das primeiras empreendedoras da comunidade. Quando os visitantes começaram a aparecer em Engenho Novo, curiosos de tudo, Getúlia e Sirilo abriram um restaurante para alimentá-los. O povo da comunidade não vai comer lá porque não precisa. Comida, aliás, nunca foi problema para os Kalungas. Se a fome apertar, pega-se um coquinho de Macaúba no pé e leva-se à boca. Hoje, para experimentar a comida de Getúlia, é preciso ligar, com antecedência, e avisar a quantidade de turistas que subirá a serra. A lida com o mundo novo que se abriu fez de Getúlia uma líder política.

Mãe Getúlia anda chateada com os sucessivos conflitos em torno da terra Kalunga. Ela conta que os grileiros chegam, fingem-se de amigos e, depois, passam a rasteira. São capazes de até queimar a plantação de arroz. Com eles, os Kalungas estão conhecendo a maldade humana.

Mãe Getúlia está a par dos direitos dos quilombolas. Sabe que tem muita coisa que precisa ser concedida pelo Estado. Está tudo previsto na Constituição. Isso tira sua paz. Ela se preocupa com o futuro dos netos. Quer que eles cresçam na comunidade sem ameaças e num tempo melhor. Diz que aprendeu muita coisa ouvindo “A Voz do Brasil”.

Rainha do tempo

O gosto pelo trabalho para a mulher Kalunga corre na veia. Mãe de Sirilo e avó de Elizete, Juliana Rosa é reverenciada pela comunidade logo que os visitantes chegam ao Engenho Novo. Numa das fachadas das casas, há um grafite com a imagem dela, sorrindo e recepcionando quem chega.

Aos 88 anos, mãe Juliana está surda e perdeu a capacidade de se comunicar por meio das palavras. Permanece, no entanto, lúcida. É capaz de reconhecer as fotos de todos que passaram por sua vida. Enquanto o fotógrafo Daniel Ferreira, do Metrópoles, mostra no visor da câmera as fotos das entrevistadas, ela balbucia o som do nome de cada uma.

A vocação para o trabalho na roça se sobrepôs aos dons da casa. Mãe Juliana era diferente. Do seu jeito, quebrou protocolos. Virou as costas para o casamento. Quis ser mãe solteira e não criou os filhos.

As crianças de mãe Juliana nasciam e eram entregues aos criadores. O que ela queria era trabalhar fora. Sirilo ficou com a tia, mãe Joana, poderosa parteira e benzedeira. Certa vez, mãe Juliana teve um surto psicótico (dizem que é comum na região). “Perdeu o cérebro” como falam os quilombolas. De repente, não se lembrava de mais nada. Nessa hora, os filhos espalhados se agregaram em torno dela. Hoje, mãe Juliana vive numa das casas das crias, resguardada como uma rainha Kalunga que viveu à frente de seu tempo. Ninguém a julga por nada. Apenas passam lá, ajoelham-se e pedem a bênção.

Linhagem de professoras

Rosilene Santos Rosa, 28 anos, queria ser professora, dar seguimento à linhagem de educadoras Kalunga da família. Mas teve três filhos e separou-se do marido. O tempo que tem se divide entre as coisas da casa, da roça e o trabalho de guia turística.

Ela costuma trazer os turistas para conhecer a casa de adobe, segunda geração de habitações da comunidade. Como a maioria das mulheres Kalungas, Rosilene não sabe detalhes da história dos antepassados. O pouco que conhece é que os negros chegaram fugidos dos engenhos, trazidos pelos índios para a Chapada dos Veadeiros. Aqui, eles se cruzaram, os negros africanos e os índios brabos. O povo Kalunga é essa mistura. Os turistas chegam sedentos de histórias. Na falta de repertório, Rosilene acaba contando casos da própria vida.

Feliz por criar os filhos na comunidade da qual orgulha de fazer parte, Rosilene exalta a união dos Kalungas, povo que não depende de dinheiro para sobreviver.

Feliz por criar os filhos na comunidade da qual orgulha de fazer parte, Rosilene exalta a união dos Kalungas, povo que não depende de dinheiro para sobreviver.

Donas das tradições

Rosilene é filha de Joanir Francisco Maia, 58 anos, uma líder Kalunga que comanda festas religiosas, é rezadeira, professora e parteira de mão cheia. Joanir é do tempo que não havia pontes ligando uma comunidade à outra. Quando o rio enchia, as crianças do outro lado ficavam sem estudar porque não tinham como chegar à sala de aula. É irmã de uma Kalunga histórica, Joselina Francisco Maia. É o nome dela que batiza a escola municipal.

Joselina tinha uma luta incansável para educar as crianças. Brigava por esse direito. Morreu aos 27 anos, de parto, cercada pelas parteiras, mãe Messias e mãe Joana - esta última viveu até os 112 anos. Ao redor, as mulheres não desgrudaram um minuto de Joselina. Foi muita reza, carinho na cabeça e remédios caseiros. Mas a professora não sobreviveu.

Nessa época, Joanir ensinava adultos a ler e escrever. Com a morte da irmã, seguiu a sina e se tornou professora de todas as classes. Em sala de aula, fala do pertencimento à comunidade, das histórias que sabe. Mas não são muitas. A memória oral dos Kalungas se perdeu no vão do tempo.

Joanir tem a preocupação de cuidar bem da menina Kalunga que cresce hoje entre facilidades, mas não pode perder a tradição de vista. É ela quem solta a Festa do Divino de sua casa, uma das manifestações culturais que fortalecem a comunidade. É também quem puxa as rezas na igreja. Em Engenho Novo, a fé é de base católica.

As crenças dos deuses africanos não venceram o tempo. Acredita-se na força dos santos e nos remédios da natureza. No azeite de mamona, essencial para o parto das mulheres. Disso Joanir entende. Ela mesma tirou com as próprias mãos o filho do seu ventre. O rebento vingou.

Donas das tradições

Marcilene Rosa dos Santos Damasceno, 17 anos, nasceu em Brasília e veio com poucos dias para o Engenho Novo. Ela tem um orgulho que não cabe em si em ser negra e Kalunga. Quer ser médica e atender a comunidade. Não conhece muito a rotina da roça. A família tem dado a ela a chance de se dedicar aos estudos. Integra uma novíssima geração que se comunica com o mundo de fora sem perder a raiz. São crianças que não nascem mais pelas mãos das parteiras, porque agora há carros na comunidade. É possível chegar aos hospitais de Cavalcante. Antes, só no lombo dos animais. Era arriscadíssimo.

A função das parteiras, durante séculos, foi a de manter a população Kalunga preservada. Em que pesem todos os riscos durante o nascimento, elas eram as guias da vida que explodia em choro de felicidade. Luzia da Cunha, 43, genitora de 10 filhos, perdeu a mãe no parto, mas teve todos os seus rebentos naturalmente, nascidos pelas mãos das parteiras. Com Maísa da Cunha, 24 anos, uma de suas filhas, a história mudou.

Entre tantas atividades, Luzia e Maísa são guias turísticas e estão atentas às mudanças. Luzia aprendeu a fazer artesanato com fibra de banana e folha de buriti e Maísa tenta descobrir os segredos Kalungas para se diferenciar com os turistas.

Ela conta a história da planta Kalunga, uma das versões que batizaram o seu povo. "Kalunga era uma erva poderosa que curava malária." Comunicativa, acredita que a força da mulher Kalunga está em se manter e conservar as raízes. Talvez porque saiba que o homem Kalunga é do tempo e a mulher, do tempo e da casa.

O saber universitário

Diracine Césario dos Santos, 29 anos, constrói a nova história da mulher Kalunga. Ela é professora e universitária. Estuda na Universidade de Brasília, em Planaltina. Não é a primeira Kalunga. Há muitas outras que estão discutindo o papel do seu povo. Hoje, fica entre a comunidade e o campus da Faculdade de Educação. Desenvolve uma importante pesquisa sobre as parteiras.

Diranice hospeda a tia, mãe Francelina, aquela senhora obcecada pela cobra que armou a tocaia no rio. Na hora de ser fotografada, todos pedem para que mãe Francelina ponha um sorriso no rosto. No lapso de lucidez, ela diz:

A mulher Kalunga, aconchegante com quem chega, sabe que o riso fácil não cabe em sua história.

“Fazer somente uma relação entre pobreza e crimes seria errado e superficial. É preciso saber que há uma seletividade permanente do sistema penal com relação à população negra. Essa seletividade faz com que boa parte das mulheres negras comecem e terminem a vida adulta dentro de um presídio, que é o retrato da desigualdade racial no Brasil. A maioria de negros nos presídios não é nenhuma coincidência: a desigualdade tem cor”. As autoridades no presídio feminino, como a diretora, os médicos e assistentes sociais, são brancos.

“Fazer somente uma relação entre pobreza e crimes seria errado e superficial. É preciso saber que há uma seletividade permanente do sistema penal com relação à população negra. Essa seletividade faz com que boa parte das mulheres negras comecem e terminem a vida adulta dentro de um presídio, que é o retrato da desigualdade racial no Brasil. A maioria de negros nos presídios não é nenhuma coincidência: a desigualdade tem cor”. As autoridades no presídio feminino, como a diretora, os médicos e assistentes sociais, são brancos.