“Nasci em São Paulo capital, na zona leste. Meus pais são paulistanos, moraram a vida toda ali. Minha mãe, Márcia Nascimento, 58 anos, tem ensino médio incompleto e é dona de casa. Meu pai, Wilson Nascimento, de 67 anos, trabalhou em padarias, foi engraxate e, nos anos 1970, virou uma grande chave na vida da minha família quando passou em um concurso público do Banco Central, mesmo sem ter ensino médio completo. Foi uma luz que acendeu e eu sou o fruto disso.

Naquele ambiente, meu pai, que vinha de uma família pobre, com nove irmãos, teve a percepção do que a educação poderia proporcionar. Meu pai hoje tem ensino médio, concluiu já adulto. Eles sempre foram muito incentivadores da educação.

Sempre estudei em escola pública na zona leste, na região da Penha. Fiz escola técnica depois do segundo grau, estudei processamento de dados. Logo comecei a trabalhar durante o colégio técnico, como programador, em 1998.

Fiz um ano de cursinho, após o colégio técnico. Passei na Fuvest em 2001 para cursar direito na Universidade de São Paulo (USP). Nessa época, o debate sobre cotas ainda não tinha sido posto. A presença de pessoas brancas era massiva, grande parte da turma já se conhecia dos colégios tradicionais de São Paulo. O curso de direito é um caso exemplar de manutenção de privilégios: a sala cheia de pessoas que vêm de famílias de advogados, os pais são juízes, há essa sensação de continuidade. Havia muitos alunos que os pais, e até os avós, se formaram naquela faculdade.

Meus colegas se dedicavam só à faculdade, tinham muitas oportunidades de fazer intercâmbio, iniciação científica, falavam vários idiomas. Estavam vivendo a faculdade em sua completude: indo para a Europa estudar, uma realidade na qual eu não me incluía. Hoje, isso mudou bastante com as ações afirmativas, houve uma mudança de perfil que é muito bem-vinda.

Eu não tenho nenhum parente advogado nem nada, nenhuma relação familiar com esse mundo. Em algum momento no vestibular me deu na telha de fazer direito: gosto de ler, de história. O curso foi uma descoberta, tive que descobrir como me encaixava naquele universo.

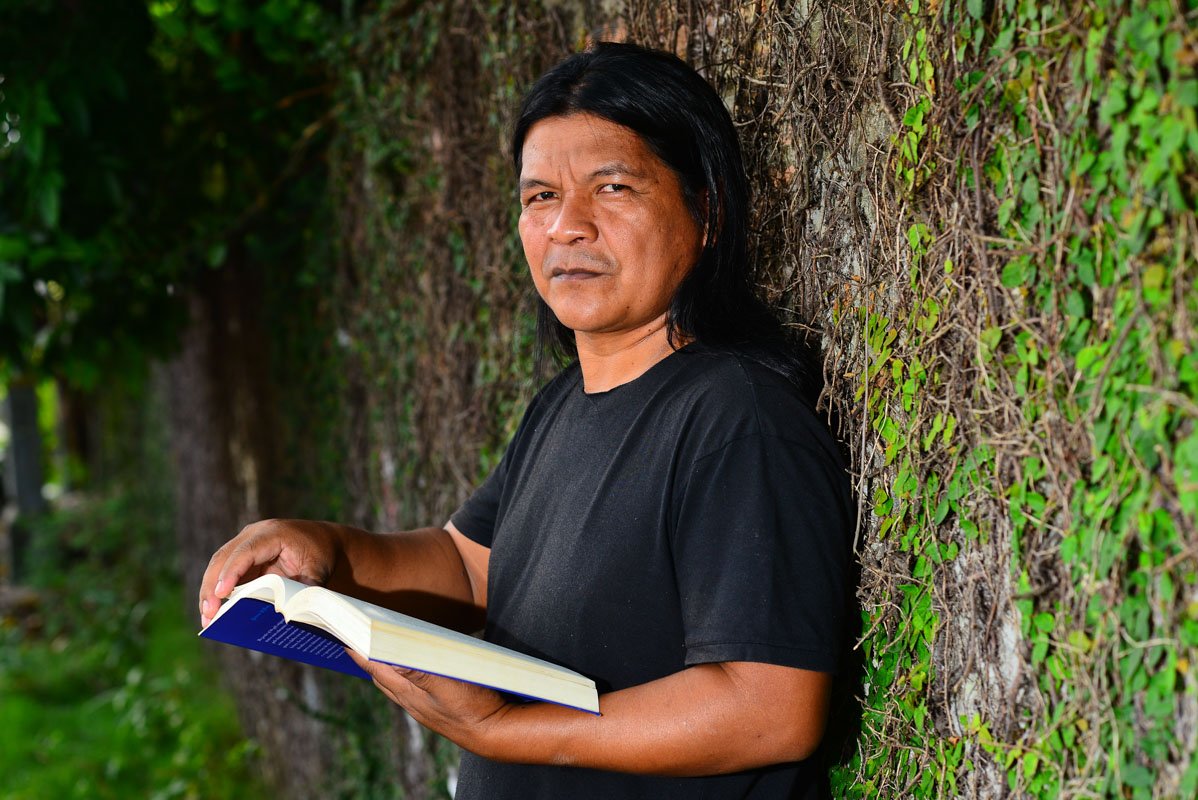

Achei incrível descobrir um mundo novo que o campo do direito possibilita. Me deu um estalo de que eu gostaria de aprender mais e estar do outro lado, o lado do potencial transformador. Pensando nas críticas da realidade, na faculdade de direito você vê que o próprio curso é uma forma de manter as coisas como estão, a ordem. Pessoas estão ali para ter as ferramentas que permitem que quem já tem muito tenha mais ainda, vão proteger os interesses de quem pode pagar.

É o direito como uma forma de manutenção do status quo, das coisas como estão. Eu pensava: não é isso! As coisas não estavam bem nos anos 2000 e não estão bem hoje. Eu quis fazer do direito essa ferramenta de transformação, ensinar que o direito tem potencial transformador. Há violações de direito a todo o momento.

Até o terceiro ano da faculdade, ainda trabalhei como programador, um campo que tem bons salários. No terceiro ano, comecei a estagiar e no período final da faculdade comecei a trabalhar no departamento jurídico da USP, que tem mais de 100 anos e oferece apoio à população que não tem condições de pagar por uma defesa.

Mesmo depois de formado em direito, ainda trabalhei com informática, até 2013, porque os salários eram melhores. Entrei no doutorado em 2012, na Faculdade de Direito da USP, na maior parte do tempo de formação, segui trabalhando em uma outra área.

Em 2013, virei a chave: passei a trabalhar na área de direito, com direitos humanos, em organizações do terceiro setor. Defendi o doutorado em maio de 2017. Foram cinco anos de doutorado, fazendo aulas à noite e trabalhando durante o dia. Conciliar o interesse acadêmico e pagar as contas ao mesmo tempo, sem bolsa, é ainda mais desafiador.

O que diferencia meu caminho da história dos meus pais é que eu tive acesso a essa visão da importância da educação, tive pais que entendem a educação como abertura de oportunidades. Na época deles, na década de 1980, faculdade não era uma coisa para todos, era muito direcionada para a elite. Era como se dissessem: não é o seu lugar. Eles tinham esse sentimento de possibilitar que os filhos usufruíssem de um mundo ao qual eles não tiveram acesso.

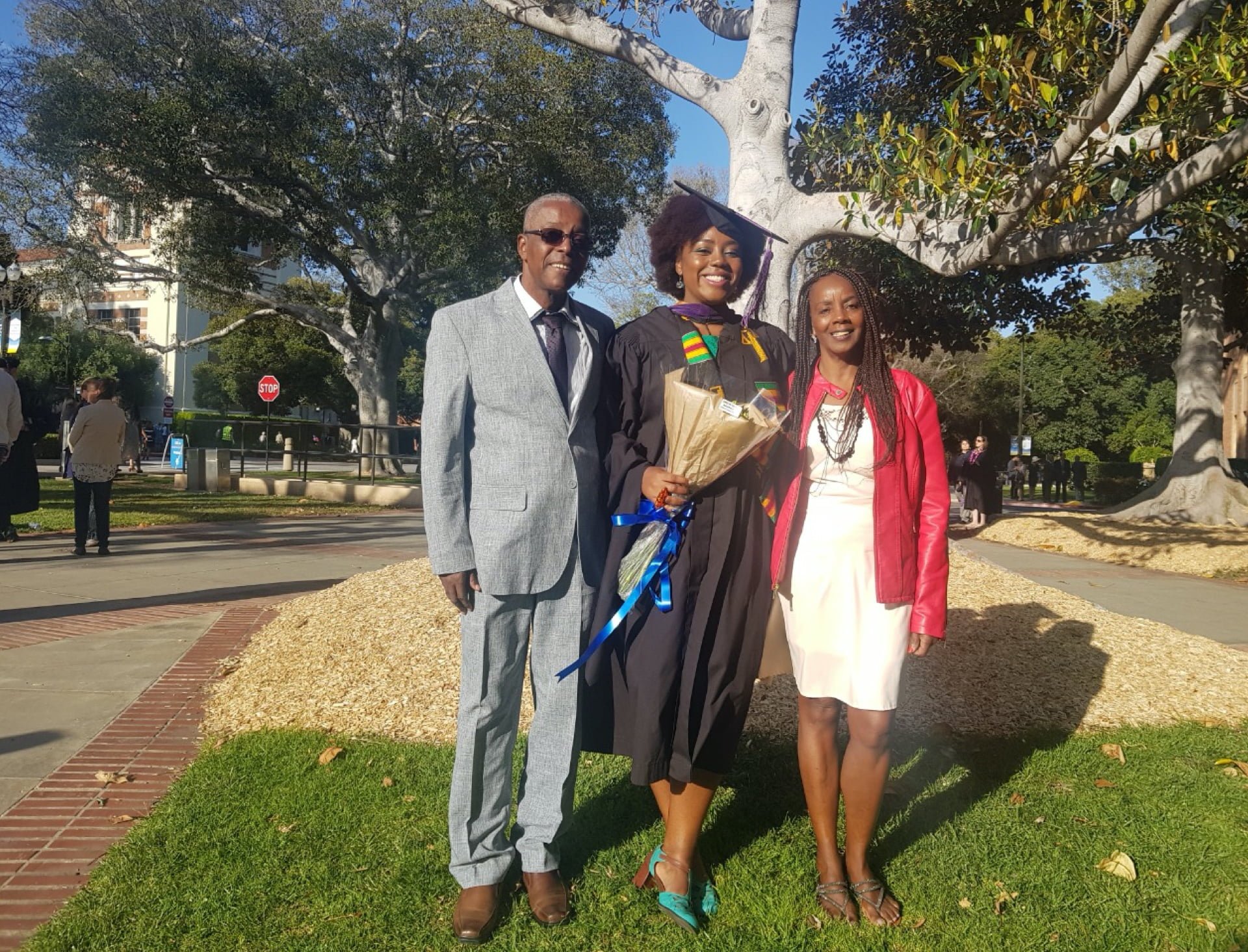

Acho que o momento mais importante para os meus pais foi quando entrei na faculdade, 20 anos atrás. É uma conquista familiar como um todo. O fato de ser uma universidade pública representa uma conquista enorme.

A carreira do direito é muito ligada à percepção do que representa ser advogado. Isso comunica muito. Minha avó materna falava com orgulho do neto ‘que agora é doutor’, no sentido de ser advogado. O doutorado foi uma continuidade desse processo e tudo que representava como o limite daquilo que o sistema possibilita. Desde os primeiros anos da faculdade, eu tinha esse interesse em dar aulas, estar na área acadêmica, então o doutorado me deu as ferramentas para atingir essa possibilidade de ensino.

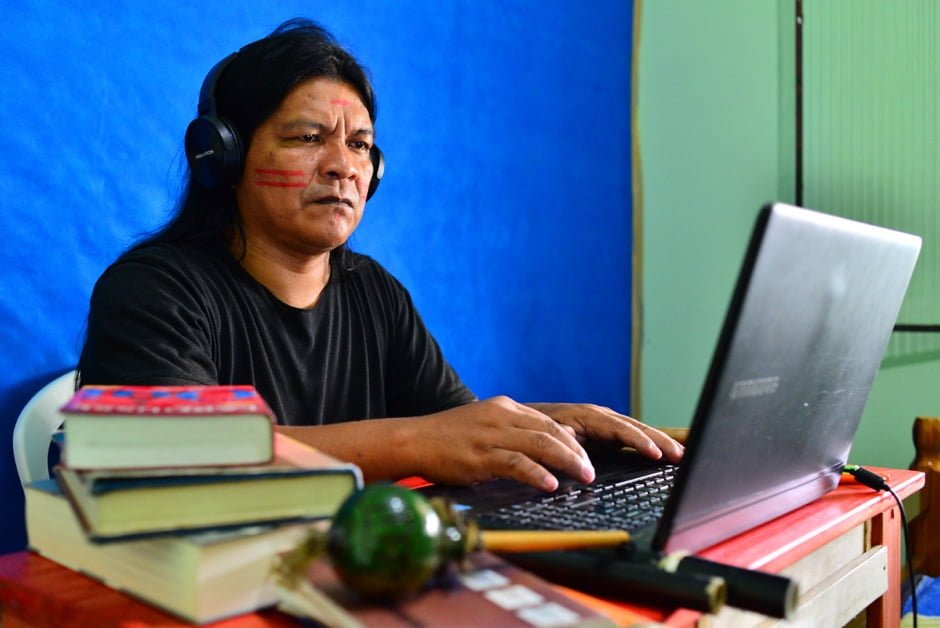

Hoje também uso as redes sociais como portal para o diálogo, ainda tenho sentimento de que é ferramenta com grande potencial de aproximar as pessoas, dialogar, se você adota uma postura aberta. Quem tem interesse em dar aula tem responsabilidade em estar mais aberto ao diálogo, e as redes entram nesse formato.

Uso o Twitter como uma forma de divulgar informações, de possibilitar o acesso ao conhecimento. Por exemplo: leio o Diário Oficial da União, descubro coisas que estão acontecendo, mas nem sempre estão visíveis, para que as pessoas cobrem do Estado. Digo o que aquela portaria significa. É um grão de areia no debate público. Desejo que as pessoas tenham cidadania ampla, sejam atentas ao país, ao mundo e que se engajem, discutam e contribuam para que possamos acender uma luz.

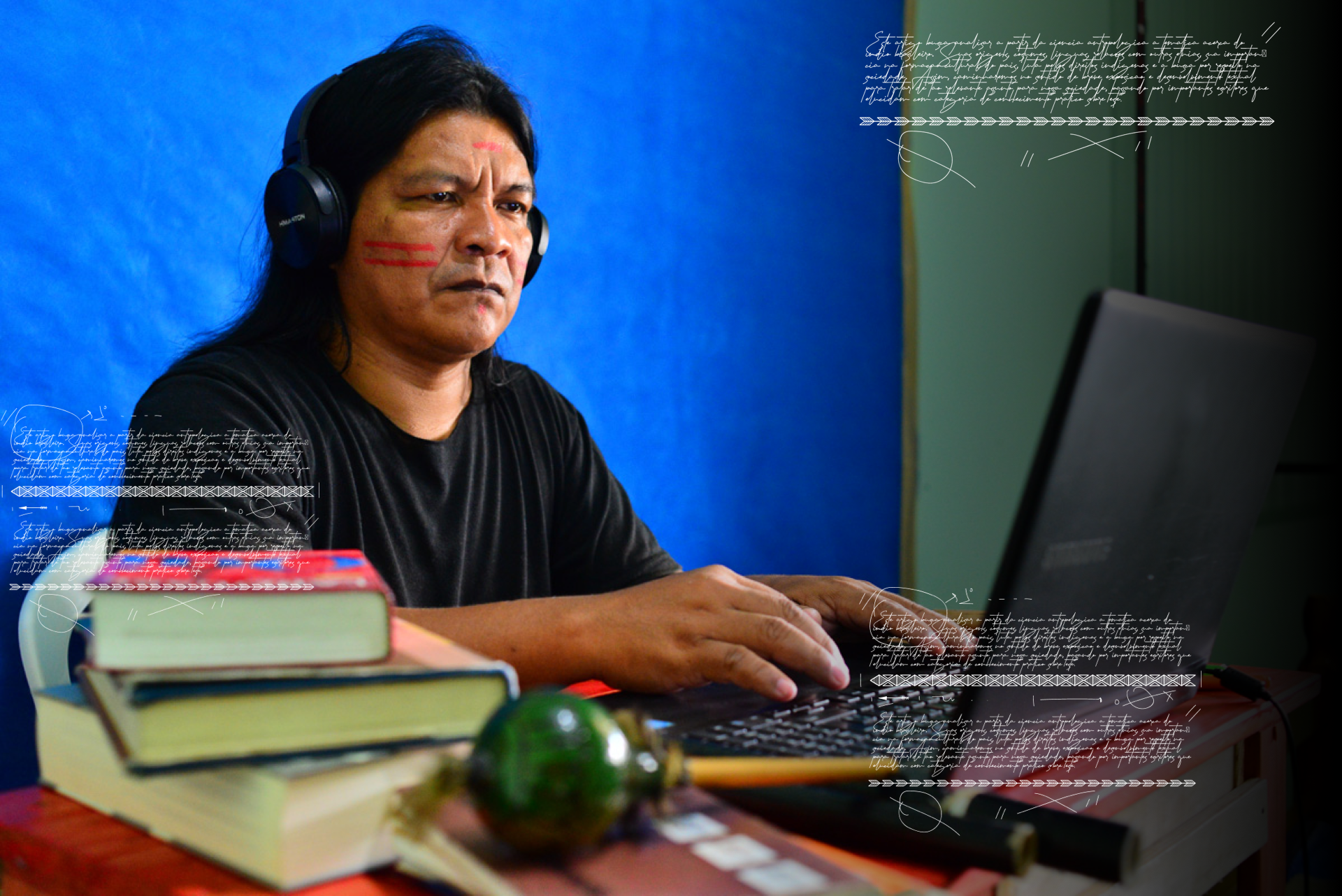

*Jefferson Nascimento atua há mais de 10 anos na pesquisa e incidência em direitos humanos, com destaque para a utilização de sistemas internacionais de proteção. Atualmente, integra a equipe Oxfam Brasil. Antes trabalhou por sete anos na Conectas Direitos Humanos, atuando nos programas de política externa e de desenvolvimento e direitos socioambientais.