Ao passar por uma atribulada rua em Teresina (PI), a balzaquiana Francilene costumava manter a cabeça abaixada para evitar contato visual com outros pedestres. Pequenas manchas no corpo, uma lesão imperceptível no nervo da mão, dores crônicas e um diagnóstico de hanseníase fizeram a então diarista se isolar e sentir medo. “Quando descobri a doença, há 12 anos, os pacientes ainda eram segregados”, afirma.

Após a confirmação do diagnóstico, mesmo com a expectativa de tratamento e cura, Francilene apresentou sintomas de depressão. “Na época, trabalhava como diarista e entrei em um estado emocional muito crítico. Mostrar o laudo médico para as minhas chefes era bem difícil, algumas aceitaram e outras não. Fiquei distante até da família, tinha medo da reação dos mais próximos”, disse.

Quando o ciclo de poliquimioterapia terminou, foi necessário um novo tratamento para fortalecer o sistema imunológico. Mas, após o susto, a piauiense, hoje com 41 anos, conseguiu reestruturar a vida. É voluntária do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) e milita para acabar com o estigma e a desinformação a respeito da doença.

Francilene descobriu ter adoecido em 2006, mas a forma como a sociedade lida — ou deixa de lidar — com o assunto remete ao século 18. No Velho Testamento da Bíblia cristã, a hanseníase era chamada de lepra e acreditava-se que os infectados haviam cometido um grande pecado. As manchas na pele eram associadas também a pessoas infiéis e com almas sujas.

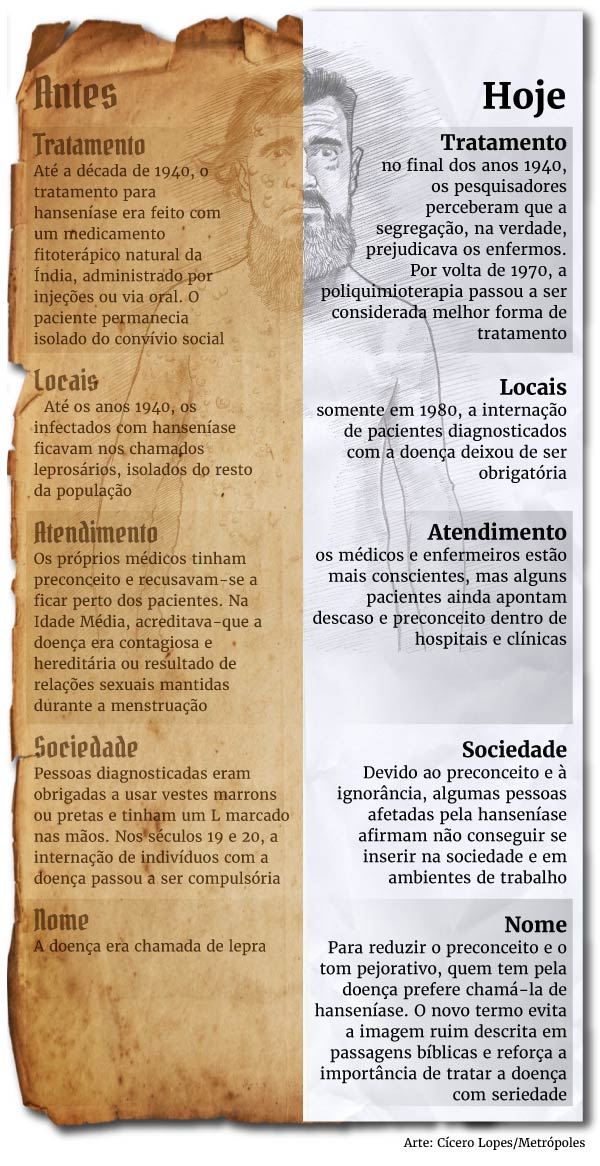

Ainda hoje, o acolhimento em alguns hospitais não é melhor do que nos relatos da Bíblia. Nessa época, pacientes eram obrigados a usar vestes marrons ou pretas e tinham um L marcado nas mãos. Até 1962, eles ainda eram trancados e viviam em isolamento. Os estigmas sociais começaram a mudar apenas nas últimas décadas, após organizações internacionais se proporem a erradicar a doença mais antiga do planeta e a criarem campanhas de conscientização.

Não se sabe exatamente em qual continente surgiu a hanseníase, mas, segundo estudos da pesquisadora Letícia Maria Eidt, a origem da bactéria é asiática ou africana. Acredita-se que a doença chegou na Europa por volta de 320 a.C, com as tropas de Alexandre, o Grande, depois de guerras e batalhas na Índia.

Coordenador nacional do Morhan e mestrando em saúde pública da Fiocruz, Artur Custódio explica que a bactéria começou a se espalhar no Brasil em cidades litorâneas, por onde chegavam os estrangeiros. “Quem não estuda a história pode acreditar que a hanseníase é uma doença tropical, mas Gerhard Hansen descobriu o bacilo na Noruega. Ela não está ligada ao calor, e, sim, à qualidade de vida: lugares com pobreza e miséria têm maior incidência de infecção”, diz.

A hanseníase é crônica, infectocontagiosa e causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, que ataca os nervos periféricos, comumente os das mãos, punhos, pés e rosto, e a pele. “É transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa portadora que não está sendo tratada, geralmente um parente. A bactéria é passada pelas vias respiratórias, e não por objetos utilizados pelo paciente”, esclarece a dermatologista Jorgeth Motta e coordenadora do ambulatório de Hanseníase do Hospital Universitário de Brasília (HUB).

Segundo a médica, pesquisas atuais mostram que a maioria da população possui imunidade natural contra o bacilo causador da hanseníase. “Portanto, a maior parte das pessoas que entram em contato com a bactéria não adoecem”, comenta. Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas na pele são o principal sintoma. Esses pontos podem sofrer alterações de sensibilidade ao calor, ao tato e à dor. Formigamentos e câimbras nos braços e nas pernas, capazes de evoluírem para dormência, também são comuns.

Depois de sentir uma dormência constante na coxa, Paula Brandão, 38 anos, descobriu a doença.

Há 17 anos, na seleção de uma vaga de emprego, havia uma ficha perguntando se já tive lepra. Fiquei com medo de dizer que estava tratando hanseníase e não ser aceita como profissional de saúde

lembra a professora de enfermagem na Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Ela contou com o apoio da família para passar pela poliquimioterapia, mas vários amigos e colegas de trabalho desconheciam a hanseníase. “Durante o tratamento, minha pele ficou avermelhada. As pessoas sempre me perguntavam o que estava acontecendo, falava que era bronzeamento artificial”.

Paula acredita ter sofrido menos preconceito por descobrir a doença no início e passar por um bom tratamento. “Quem recebe um diagnóstico tardio sofre mais discriminação no trabalho, na família, na comunidade em que vive, porque denuncia a realidade de exclusão daquela pessoa”, diz.

Os sintomas das pessoas diagnosticadas com hanseníase hoje em dia não poderiam estar mais distante das representações feitas em antigas obras de arte. Nos séculos passados, os pacientes com “lepra” eram representados com muitas marcas na pele, isolados e comumente escondendo o rosto, como no filme épico Ben-Hur (1959).

Atualmente, o tratamento da doença, antes conhecida também como mal de Lázaro, é feito com medicamentos associados, chamado poliquimioterapia ou PQT. A administração dessa combinação pode durar entre seis e 12 meses, dependendo do quadro clínico do paciente. Jorgeth alerta que a susceptibilidade ao bacilo Mycobacterium leprae é genética, portanto, a família de quem contraiu hanseníase deve ser examinada por precaução.

Exames de pele são a principal arma para prevenir a doença, especialmente se a pessoa conviveu com um paciente de hanseníase. “Depois de perceberem que o isolamento dos infectados não dava certo, o diagnóstico precoce passou a ser a melhor forma de evitar o contágio. Desde a evolução das pesquisas, descobriram que a bactéria tem incubação lenta, ou seja, as pessoas podem demorar a manifestar os sintomas”, informa Maria Leide Oliveira, professora de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Além do estigma social, mudou-se também a maneira como a medicina encara a endemia. No Brasil, a transformação começou com o fim do isolamento dos pacientes, em 1962, e a lei que proibiu o termo “lepra” e o substituiu por “hanseníase”, em 1976. Cinco anos depois, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a poliquimioterapia como o tratamento mais indicado para combater a bactéria. Com essas e mais uma série de políticas públicas, ao longo das últimas décadas, muitos países erradicaram a doença. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Em números de casos, o Brasil só perde para a Índia, segundo dados da OMS. No país latino americano, os estados mais afetados são Mato Grosso, Maranhão e Pará. De acordo com o Ministério da Saúde, as novas infecções diminuíram em 37,1% nos últimos 10 anos, mas a hanseníase continua sendo motivo de preocupação.

A redução provavelmente está mais relacionada à falta de diagnóstico do que à real diminuição dos casos

avalia Claudio Salgado presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH)

Do total de novos diagnósticos, o Ministério da Saúde calcula que em média 30% dos casos ocorram em indivíduos com menos de 15 anos, informação alarmante para SBH. “O número indica uma endemia em expansão. Quando crianças são diagnosticadas, significa existir muita circulação do bacilo na comunidade”, comenta o presidente da sociedade.

Como os homens procuram menos ajuda médica, eles são os mais afetados pela doença. Por isso, segundo Artur Custódio, pacientes do sexo masculino com idade entre 20 e 49 anos sofrem mais sequelas da hanseníase, como perda de sensibilidade por todo o corpo, inflamação dos nervos e mãos em garra — quando os dedos da mão ficam muito curvos.

Quando Faustino Pinto descobriu a hanseníase, em 1989, aos 18 anos, o médico teve receio de se aproximar e pediu que ele ficasse do outro lado da sala. O desconhecimento da doença na comunidade médica na época atrasou o diagnóstico e o tratamento em 9 anos. Consequentemente, a infecção deixou marcas, como desvio de septo nasal, inchaços, infecções, dores, caroços, nódulos e perda de força nas mãos e nos pés.

Hoje, aos 47 anos, o cearense é membro da Morhan e luta contra o preconceito. “Algumas pessoas ainda insistem em usar o termo ‘lepra’. Esse comportamento propaga a cultura do medo e distancia as pessoas infectadas do tratamento. Lepra e hanseníase não são a mesma coisa, a primeira é uma expressão bíblica que envolve todas as doenças dermatológicas, além de pecados e castigos de Deus. Enquanto a segunda é reconhecida pela comunidade médica e não um horror fantasioso”, comenta.

Pelo estigma acerca da hanseníase, o voluntário da Morhan compara a doença com a Aids nos anos 1990. Segundo Faustino, o vírus HIV recebeu mais atenção porque atingiu diversas camadas sociais. “Como a Mycobacterium leprae prolifera em um ambiente de pobreza, não existe interesse dos grandes laboratórios e cientistas em resolvê-la”, conclui.

Informação é a melhor forma de combater o preconceito e acelerar os diagnósticos, peça-chave no tratamento e combate à hanseníase. Apesar da campanha anual Janeiro Roxo tentar conscientizar sobre os sintomas e a cura da doença, ela ainda não consegue alarmar a população sobre as consequências da infecção.

O Morhan identificou um aumento de comentários nas redes sociais a respeito da hanseníase em abril de 2018. Na época, a cantora Anitta comentou que nunca chamaria alguém infectada para seu programa no Multishow. Depois ela se retratou, disse ter confundido a palavra com “ranço”. “É muito difícil conseguir visibilidade, mesmo se fizéssemos campanhas, publicidades, tratamento nos pacientes infectados e exame nas famílias. Os impactos só surgem após seis ou sete anos”, argumenta Artur Custódio.

Claudio Salgado da SBH comenta ainda que existem previsões de controle da hanseníase nas áreas endêmicas para, no mínimo, 2060. “Essa data não é razoável. Se não houver mudanças estruturantes para garantir o acesso dessas pessoas a melhores condições de vida, continuaremos com a hanseníase e com outras doenças negligenciadas nos próximos 10 ou mais anos”, afirma.

A professora Maria Leide Oliveira conta que um dos desafios para o controle da doença é a desigualdade social no Brasil. A criação de uma vacina pode levar 10 anos. Enquanto isso, devemos tirar a população da miséria. “A eliminação da hanseníase pode ser melhorada e antecipada se reduzirmos a pobreza e a aumentarmos a qualidade de vida, essas são nossas grandes armas para combater a infecção”, diz.